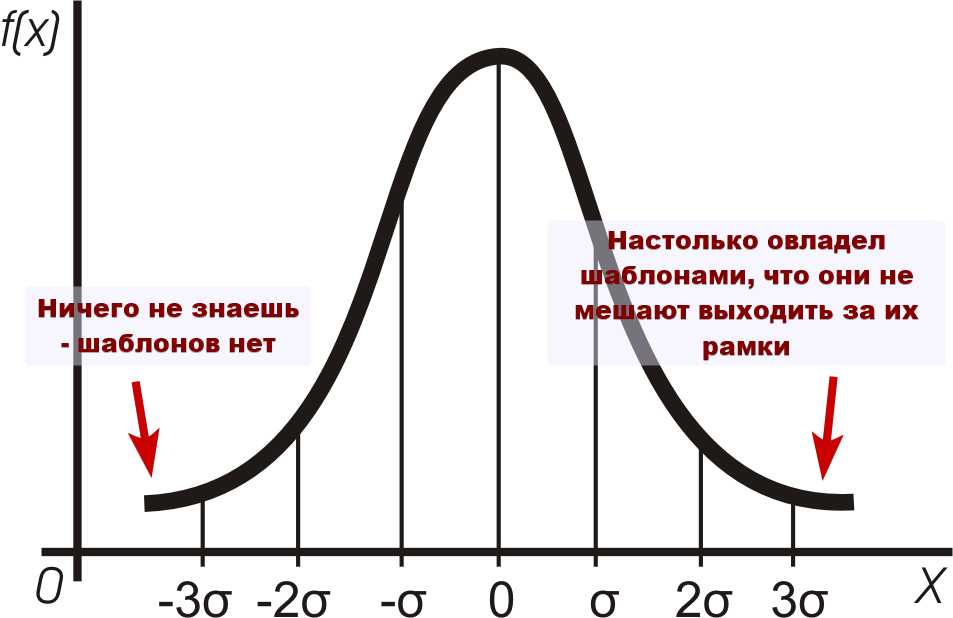

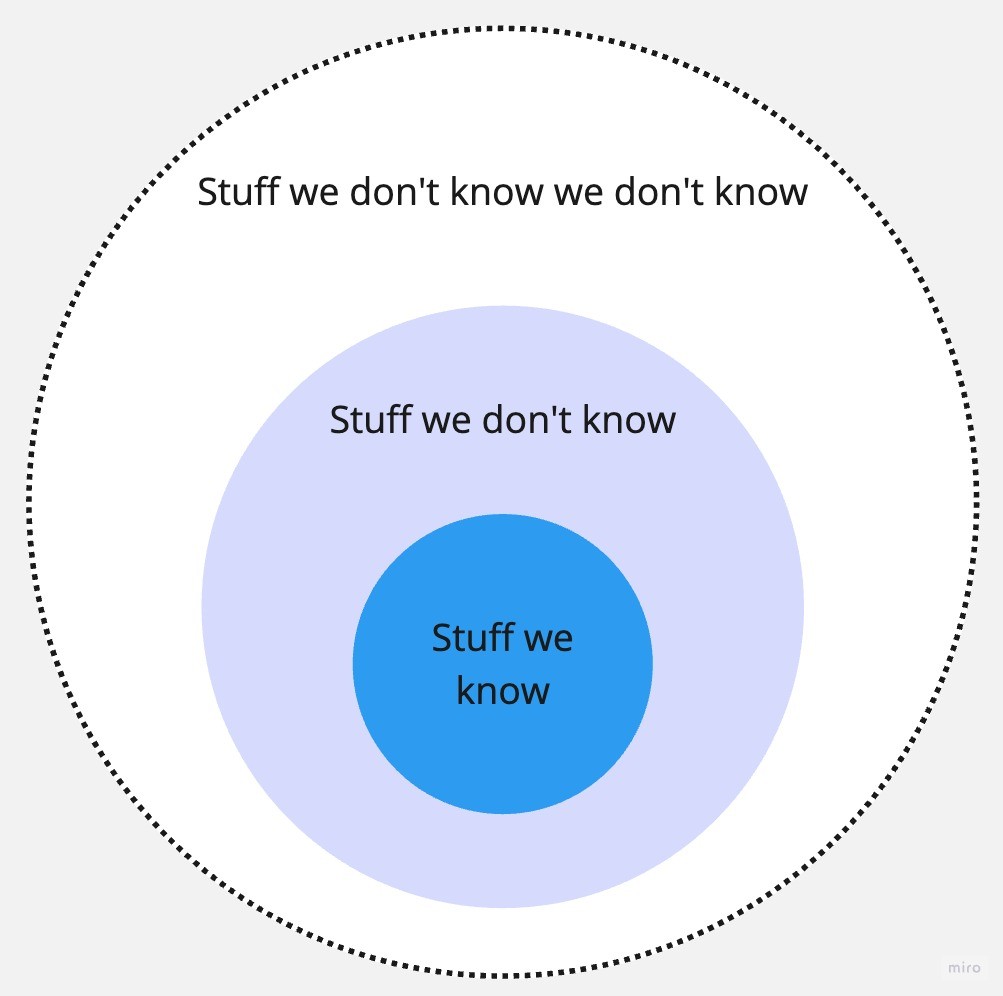

К затруднению, как признаку наиболее полной активации рассудочности

Аноним

13/05/25 Втр 11:03:58

№

22